脊髄損傷を負われた方とそのご家族へ

この「脊髄損傷を負われた方とそのご家族へ」は、脊髄損傷というけがを負い、これから社会の生活に戻る準備をされる方に参考にしていただくためのものです。

急性期医療機関と社会復帰を担当する医療機関

医療が発展し、その制度が変わる中、我が国における脊髄損傷のリハビリテーション(リハビリ)医療のシステムも大幅な変化がもたらされました。

以前は受傷後、搬送された医療機関で脊椎手術などの急性期医療を受け、その後も同じ医療機関で家庭や職場に戻るまでリハビリをするのが普通でした。ところが、医療の内容が高度になるにつれ医療機関の役割分担が生じ、今では急性期医療を行う医療機関とその後の社会復帰までを担当する医療機関は明確に分かれています。したがって、多くの方は、急性期医療を受けた後は他の医療機関に移り(「転院」といいます)、社会復帰のためのリハビリを継続することになります。

吉備高原医療リハビリセンターの特色

当センターは、急性期後の社会復帰までの医療を担当するリハビリ専門病院です。当センターで入院をしてリハビリ治療を受けておられる70~80%は、けがや病気で脊髄損傷を負われた方で、これが大きな特色です。

今、これを読んでいただいている脊髄損傷を負った方やご家族は、社会に戻れるのかを非常に心配し、不安に思っていらっしゃると思います。過去に当センターにて医療を受けていただい方々も、最初は同じようなお気持ちでした。ただ、当センターの過去のリハビリ治療結果を見ていただいてもおわかりになるように、多くの方がリハビリの訓練に励み、合併症の管理を身につけ、障害を残しながらも無事に社会に戻られています。

詳しくは、当センターの紹介冊子の「リハビリテーションの結果」をご覧ください。

また、家庭に戻られる(「家庭復帰」といいます)だけでなく、元気にお仕事や学校に戻られて(それぞれ「職業復帰」「復学」といいます)いる方もたくさんいらっしゃいます。当センターには、国立吉備高原職業リハビリセンター(外部ページに移動します)が隣接しており、職業復帰のためのリハビリ医療にも力を注いでおります。特に若くて、自立度の高い日常生活が将来予想される方の場合は、当初からお仕事や学校に戻ることを全職員が当たり前として考えている病院です。

当センターのリハビリ医療では、どのような形で社会に戻られるのかを非常に重視しております。また、「職業復帰」に限らず、その方に合った社会復帰の形態のなかで、最も高いQOL(Quality Of Life:生活の質)を獲得できるように心がけております。

脊髄損傷者のリハビリ

脊髄のけがや病気の場合、麻痺が回復する方もおられますが、程度の差こそあれ通常は残存します。リハビリ医療では、病気やけがの治療だけでなく、社会に戻るためのあらゆる準備を、その方に適切な期間を設定して行います。当センターは、これを実践している専門病院で、リハビリでは以下のことを行っています。

- 手足の麻痺を補う生活方法(「歩くことが困難ならば車椅子を使う」など)を獲得するための訓練を行います。

- 脊髄損傷には麻痺以外の合併症(直腸や膀胱、皮膚、体温調整、血圧に関するもの)が生じますが、社会に戻った時にご自分もしくは介護者の方自身で、その管理ができるように、技術や知識の習得を行います。

- 生活様式が変わることに対する生活環境の整備(家屋の改造など)や学校や職場との調整なども支援します。

吉備高原医療リハビリテーションセンターでリハビリを希望される方

急性期医療を受けておられる方、あるいはそれが終了し、次のステップを考えなければならないが、どうしてよいかおわかりにならない方、是非、下記にご連絡下さい。

遠方の方もご心配は不要です。過去のリハビリ治療結果からもお分かりになりますように、外傷性脊髄損傷を負われた方の約半数が岡山県以外から来られています。また、中国地方、四国地区、近畿地区であれば、入院中の医療機関のお許しがあれば、こちらからお伺いし直接説明できる場合もございます。当センターで入院にてリハビリ治療を受けていただくのがよいのか診察をさせていただきます。

医療関係者の方へ

当センターはこれまで、脊髄損傷者等の職業・社会復帰に取り組んで実績を積んできました。 この面では日本有数の機能を有しているリハビリテーション医療の専門病院です。

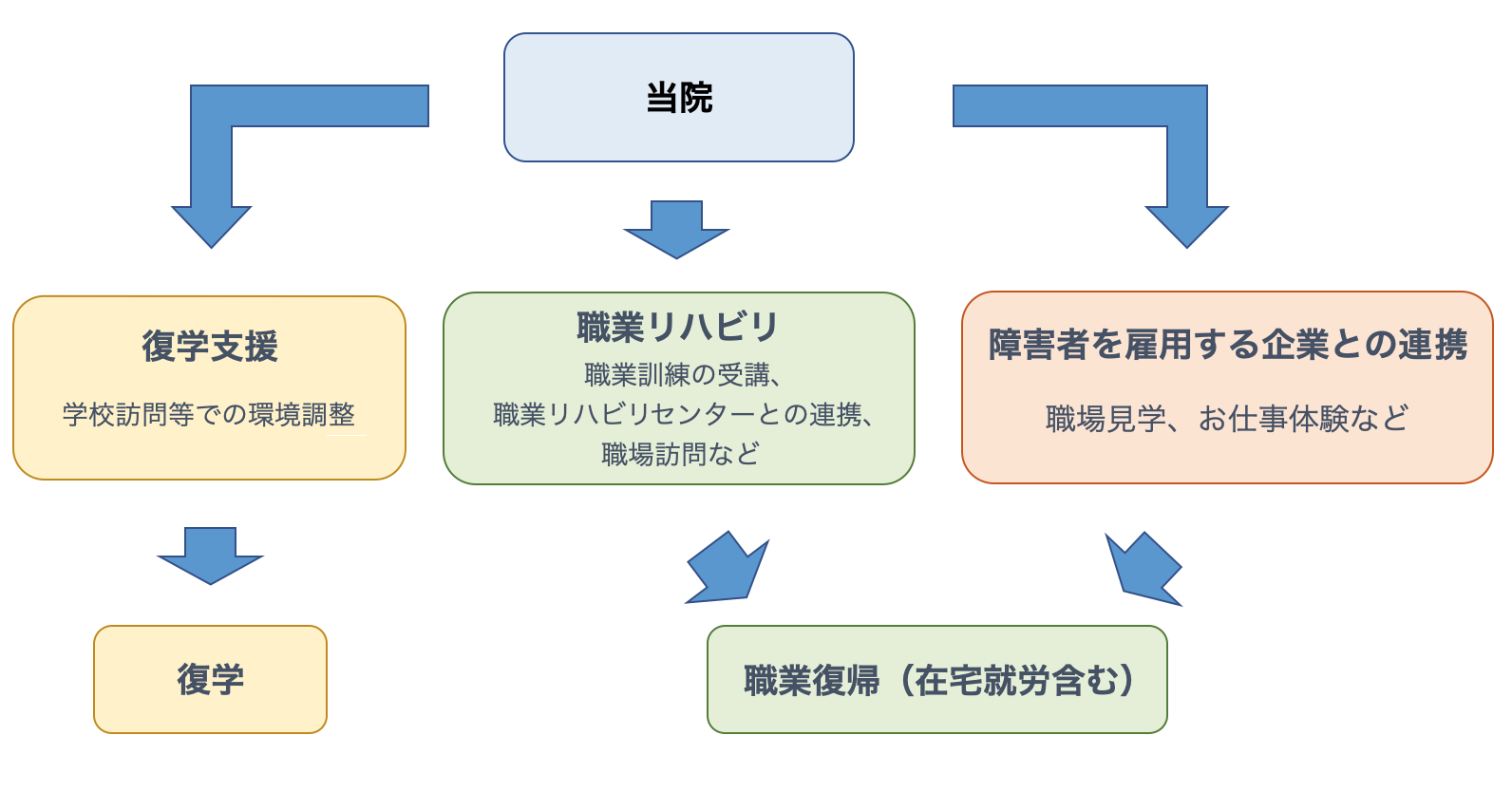

また、隣接する国立吉備高原職業リハビリテーションセンターや障害者を雇用する企業、職場や学校などと連携し、リハビリテーション治療に職業復帰・復学など社会復帰を想定したプログラムを取り組むことができます。

なお施設入所を予定している患者さんの受け入れも可能ですので転院相談につきましては下記までお問い合わせください。

入院から就労・復学へ

脊髄損傷者の職業復帰相談窓口について

一人でも多くの脊髄損傷者が“TAX PAYER”として社会で活躍していただけることを願って、国立吉備高原職業リハビリテーションセンターと連携した相談窓口を開設いたしました。

脊髄損傷に関する全国調査(2018年)によりますと、平均年齢は66.5歳で、頚髄損傷者が88.1%を占めます。1990年代に行われた調査と比べて、いずれも増加傾向にありますが、依然として約3割が60歳未満であることが本疾病の特徴です。

生産年齢にある障害者のリハビリテーション医療において、理想のゴールの一つが職業復帰です。仕事をすることで経済的な基盤が確立され、社会との繋がりと貢献を実感できます。

脊髄損傷者、特に介助量が多く社会参加する機会も減る傾向にある頚髄損傷者は、一時的に自らの存在価値を見失うこともあり、仕事を通じてそれを再認識できることに大きな意義があります。

下肢だけでなく上肢にも障害が残る頚髄損傷者の職業復帰は決して容易ではありませんが、昨今の情報技術の発展・普及による勤務形態の変化が確実に就労の道を拓きつつあります。

実際、合併症による体調不良など、その障害の特徴を十分理解したうえで、完全な在宅就労の形態で頚髄損傷者を雇用する企業もでてきています。

医療機関では直接お仕事を斡旋することはできませんが、それぞれの方に適した方向性を示し、そのお手伝いをすることはできます。当センターでは職業復帰するために必要とされる日常生活関連動作のトレーニングや環境の整備、合併症の管理などを行いその支援をしております。

さらに、隣接する国立吉備高原職業リハビリテーションセンターと連携し、職業リハビリテーションの制度を有効活用した職業復帰のための取り組みも行っています。

我々リハビリテーション医療に従事する者は、職業復帰に関する有効な情報を収集し、意欲と能力のある脊髄損傷者の職業復帰の実現に努める必要があると考えています。

脊髄損傷者ご本人やご家族はもちろん、脊髄損傷者を雇用する立場にある方、医療に従事する方、どなたでも結構です。脊髄損傷者の職業復帰に関してご相談いただきたく存じます。

院長 古澤一成

脊髄損傷者の職業復帰相談窓口

| 対象 | 就労に意欲のある脊髄損傷者、ご家族、雇用者、医療従事者 |

|---|---|

| 費用 | 無料※外来受診、入院が必要な場合は負担割合に応じて医療費がかかります |

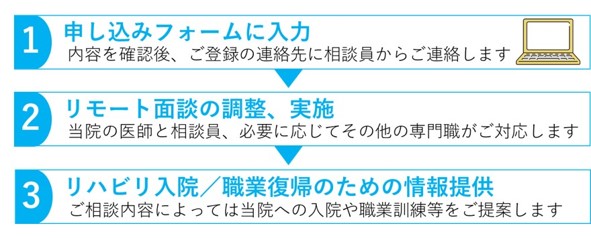

| 流れ |  |

申し込み

QRコードまたはURLより申し込みフォームの入力をお願いいたします。

お問い合わせ先

吉備高原医療リハセンターでリハビリを希望される方、職業復帰についてご不明な点などございましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。

吉備高原医療リハビリテーションセンター 地域医療連携室

TEL:0866-56-7046

FAX:0866-56-7148

E-mail:soudan@kibirihah.johas.go.jp

月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)

8:30~17:00