脊髄損傷Q&A

質問

1ヶ月前に仕事中の事故で入院中の家族がいます。入院費は労災で賄われると聞きました。リハビリ専門の病院へ転院するように言われていますが、転院先の病院でも労災で対応できるのでしょうか?退院後の医療費や生活上に必要な福祉用具なども労災で賄われるのでしょうか?労災保険に関する情報を教えてください。

答え

このたびの入院の原因となった『けが』が仕事中の事故、いわゆる『労災事故』の場合は、これから転院するリハビリ病院でも『労災保険』扱いとなります。『労災保険』での治療期間中は『療養(補償)給付』を受けることができ、窓口での治療費の支払いの必要性はありません。(ただし、かぜや糖尿病、高血圧といった生活習慣病、水虫など『けが』と関連性のない治療については個人の医療保険の適応となります。)また、『休業(保障)給付』を受けることができ、治療期間中でも所得を得ることができます。

そして、これ以上の治療効果に期待ができず『けが』による身体症状が固定した場合は、残った後遺障害に対して『障害(補償)給付』を受けることができます。この時の状況を労災法では『治癒』といい、『労災医療の打ち切り』の申請を行います。これは退院時に必ず申請するとは限りません。退院後も外来通院で治療を継続する場合もありまが、療養開始後1年6ヶ月を経過した日またはその日以後、けがや疾病が治っていない場合は、傷病等級に応じた傷病(補償)年金が支給されます。『労災医療の打ち切り』については、必ず主治医の先生の指示をご確認下さい。

なお、障害・傷病等級第2級以上の『障害(補償)給付』『傷病(補償)年金』の受給権を有しており、現に介護を受けている場合は、『介護(補償)給付』を受給することが出来ます。

また、退院後の生活に必要な車椅子などの福祉用具については、社会復帰に必要なものとして労災から支給されます。しかし、ご自身が必要と思うものすべてが支給されるのではなく、後遺障害の状況などにより支給基準が設けられています。なお、障害者手帳における給付制度もありますが、労災が優先されますのでご注意ください。

※治癒(『労災医療の打ち切り』)後の注意点

【休業(補償)給付】

給付を受けることはできませんが、後遺障害に応じた等級の年金を受給することができます。

【医療費】

障害等級第3級以上の『障害(補償)給付』を受けている方または受けると見込まれる方は、アフターケア制度によって月に1回程度の診察等を受けることが出来ます。しかし、褥瘡等の併発疾病を発症し、再び治療・療養が必要になった場合は、再発申請をすることができます。療養期間中は『療養(補償)給付』『休業(補償)給付』が再開され、『障害(補償)給付』が停止されます。なお、障害の状態等によっては、『障害(補償)給付』から『傷病(補償)年金』へ切り替わり、『介護(補償)給付』の受給を継続出来る可能性がある為、労働基準監督署へ事前にご確認ください。

質問

主人が頸髄損傷になり自宅に戻って半年が経過しました。今回娘の結婚式に出席するため、飛行機に乗ることを考えています。気管切開をして、のどに風船のついたチューブが入っていますが、飛行機に乗れますか?

答え

国内の航空会社に確認したところ、利用する航空会社に事前に連絡し「ご搭乗に必要な手配について」に内容を記入し申し込むと搭乗拒否はありません。しかし、スムーズに搭乗出来るよう、介助が必要な場合は状態を細かく航空会社に知らせておくことが重要です。ご本人の体が大きく移動介助に男性が複数人必要、長時間座り続けることが困難でたびたび体の向きを変える必要性がある、などどんなことでもいいそうです。のどにチューブが入っている、痰の吸引処置が必要で吸引器の使用が必要など、飛行中に医療処置が必要なことも伝えることが必要です。

気管切開チューブにカフ(風船)がついたものを挿入されている方は、飛行機が上昇した時に気圧の変化でカフが通常よりも大きく膨らみます。そのため、のどに違和感を感じることがあります。搭乗前には必ずかかりつけの医師に相談し、飛行機の上昇・降下に合わせたカフの対応方法を教えてもらうといいでしょう。また、旅行代理店などを通じて、ツアー看護師(旅行中に同伴してくれる看護師)を依頼することもできます。 車椅子を日常生活で使用している場合、機内搭乗時は航空会社の用意した機内用車椅子に変更となります。日頃使用しているロホクッションなどは機内への持ち込み可能ですが、気圧の変化を受けることをおぼえておきましょう。

質問

脊髄損傷になって10年が経ちました。先日、骨密度を測定してもらったら非常に少なく、骨粗鬆症かもしれないと言われました。今後どのようにしたらよいか教えて下さい。

答え

骨粗鬆症とは骨の量が減り、骨の質、骨の強度が低下して骨折しやすくなる骨の病気です。骨は通常、筋肉の活動や歩くことで強さを維持しています。しかし脊髄損傷の方で、車椅子中心の生活スタイルになると、特に足の骨を強化する刺激が少なくなり、骨粗鬆症になりやすいといわれています。そのため、転倒や車椅子からの転落、移乗動作の時に足をひねったり、ぶつけたりといった軽度の力で骨折していることがあります。無理な移乗動作は行わないように注意しましょう。

また、骨粗鬆症の進行を防ぐためには、喫煙・飲酒を控えることも大事です。タバコは胃腸の働きを抑え、食欲をなくし、カルシウムの吸収を妨げます。女性では骨から血液中へのカルシウムの流出を防ぐ女性ホルモンの分泌を妨げます。そのため喫煙の習慣のある女性は、骨粗鬆症になりやすい危険因子が1つ増えることにつながります。お酒には利尿作用があるため、いったん吸収されて体内に入ったカルシウムが、必要な分まで排泄されてしまうこともあります。お酒の飲み過ぎは避けた方がいいでしょう。

骨粗鬆症の予防や治療としてカルシウム摂取量を増やすなど、食事の工夫も大切です。最近では、飲み薬や注射なども専門的治療として行われます。かかりつけの医師へ相談をして、骨粗鬆症の進行予防に努めましょう。

質問

現在使っている自助具が壊れて困っています。また、車椅子に乗る時に使用するグローブがもう一つ欲しいと思っているのですが、どのようにすればよいかわからず困っています。教えて下さい。

答え

食事、排泄、整容といった場面で使用される自助具は、その人に合わせた形状となっています。また、身体の動きの変化によって調整が必要な場合もあります。そのため、自助具の修理・購入については、作成した時の病院、もしくは現在かかりつけの病院の医師または作業療法士に相談するのが良いと思います。既成品で合うことが分かっている場合、調整の必要が無い自助具については、インターネットや介護用品販売店などで購入することも良いでしょう。

車椅子のグローブについては、車椅子の業者にご相談ください。

入院中に既成品の自助具を改良された場合には、業者からのアフターサービスが受けられない場合がありますので、事前に業者に確認しておくことが重要です。

質問

車椅子バスケットを始めようと思います。バスケット用の車椅子はどのように購入すればよいのでしょうか?

答え

基本的にスポーツ用の車椅子は、その人の障害の程度や体格に合わせて採型して製作されます。通常の車椅子と違い、スポーツ用の車椅子は折りたためない、ブレーキが無い、マットが薄いなどの特徴があります。バスケットを始めるに際し、チームに所属するようになると思います。チームの先輩にアドバイスをもらい、業者の方を紹介してもらうと良いでしょう。

スポーツ用の車椅子は通常のものより高額になります。マラソン以外の軽スポーツ(バスケット、テニス、卓球、アーチェリーなど)に使用できる車椅子は、日常的にも使える2台目の車椅子という名目で支給される場合があります。ただし、支給の基準額は普通型車椅子の支給の範囲内になります。また、市町村によっては、2台目の支給を認めていない場合もありますので、お住まいの地域の役所、福祉課等へご確認ください。

車椅子バスケットには頸髄損傷者の人も行える『車椅子ツインバスケットボール』という競技があります。それぞれ連盟がありますので、下記ホームページをご覧ください。また、全国各地にある障害者スポーツセンターでも情報が得られます。『障害者スポーツセンター』で検索すると、該当の地域の連絡先がわかりますので、ご確認ください。

- 日本車椅子バスケット連盟

https://jwbf.gr.jp/ - 日本車椅子ツインバスケットボール連盟

https://www.jwtbf.com/

質問

40歳代男性です。脊髄損傷になってから自己導尿をしています。外出先などでトイレに移乗しなくても、車椅子上で排尿を行う良い方法がありますか?

答え

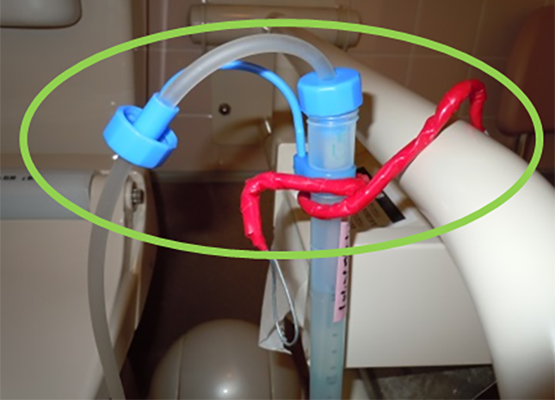

延長チューブ付きセルフカテーテル(セルフカテ®EX型(富士システムズ社製))を使用するか、一般のカテーテル(クリニーセフティカテ(クリエートメディック社製))を改良して使用する方法があります。

改良方法については、キャップの下部を2cmほど切り取り、上部に穴をあけて金魚の飼育で使用する透明エアホース(外径5~6mm)を取り付けます(写真1)。車椅子と便器の距離に応じて、エアホースの長さを決定します(写真2)。写真のように、延長チューブにより、便器に移乗しなくても車椅子上での排尿が可能になります。

尿取パットやペットボトルなどに尿を流すことにより、近くにトイレがない場合にも排尿することができます。

質問

排尿は尿道カテーテルで管理しています。車椅子に乗った時に管がからまらない良い方法があれば教えて下さい。

答え

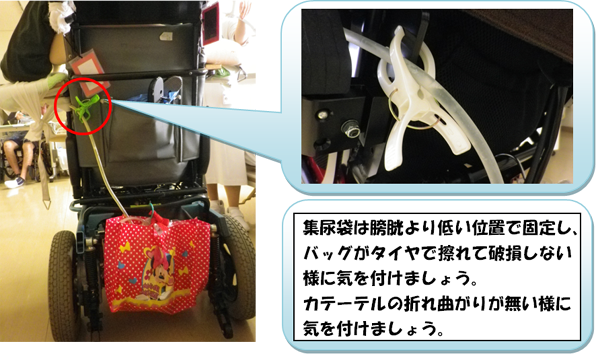

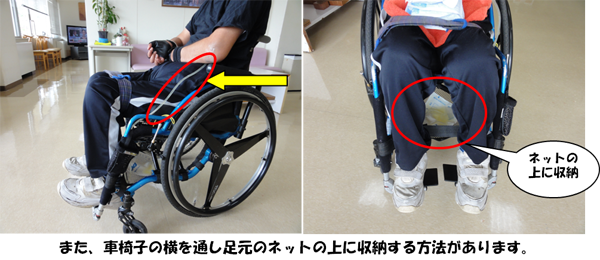

洗濯はさみで管を車椅子に固定します。集尿袋は袋に入れ車椅子の背にかけます。

質問

車椅子に乗っている時、落ちた物を拾うのにいつも困っています。

自分では拾いにくく、手で拾おうとして車椅子から落ちそうになったこともありました。何か良い方法はありますか?

答え

このような状況に慣れておらず未経験の方は、自分で落ちた物を拾うことはせず誰かに手伝ってもらいましょう。

近くに誰もおらず自力で拾う時は、前かがみになると転倒しやすいので危険です。車椅子上での座位姿勢を整えて拾う側の反対側のアームレストをしっかり持ち、身体のバランスが崩れない範囲で左右に傾けて拾うようにしましょう。

介助者がいない場合は、マジックハンドを利用すると良いです。

ベッドに上がった時も近くに常備しておくと便利です。

質問

身体障害者手帳の交付を受け、普通型の車椅子を作りましたが、家の周りは坂道が多く車椅子での移動は大変です。電動車椅子が欲しいのですが、補装具費の支給が受けられますか?

答え

基本的に普通型車いすは自力で駆動できる方に、電動車椅子は駆動できない方に支給されます。身体障害者更生相談所での医学的判定を受けて普通型の車椅子が交付されている場合、新たに社会的理由により電動車椅子の支給を受けることは難しいですが、自費購入をすることが出来ます。電動車椅子の形状はいろいろありますので、車椅子への移乗方法や身体状況に応じたものを選択することが必要です。値段も高額になりますので、医師、福祉相談員等と相談することをお勧めします

複数の車椅子の支給を認めている自治体もありますが、日常生活以外の用途(職業、スポーツ)に限っているようです。次回の申請は交付を受けた車椅子の耐用年数(6年)経過後になりますので、その時の身体状況によっては電動車いすの交付を受けることができます。 ただし、労災や介護保険対象の方は、身体障害手帳での交付より労災や介護保険の制度利用が優先されます。労災の方は労働局に申請し交付を受けます。介護保険の方は交付ではなくレンタルサービスになりますので、担当のケアマネージャーにご相談ください。

公的な支給ではなく個人的に直接業者からレンタルする場合もありますが、介護保険の適応でない場合は割高になります。

質問

6月に孫の運動会があり観戦に行こうと思っています。初めて車椅子で9時~15時頃まで屋外で過ごすのですが、どんなことに注意すれば良いですか?

答え

うつ熱や脱水、車椅子乗車中の火傷予防、身体障害者用トイレの確認を行いましょう。

- うつ熱・脱水予防について

戸外では日照によりうつ熱や脱水になり易いのでテントのあるところや、日陰から観戦しこまめな水分補給をして下さい。

水分やクールパックなどの準備を十分に行って、楽しい外出にして下さい。 - 車椅子乗車中の火傷予防について

直射日光により車椅子の金属部分が非常に熱くなっています。足の肌が直接当たらないように長ズボンを着用して火傷の予防をしましょう。 - 身体障害者用トイレの確認について

公共の施設でも車椅子用のトイレが無い場所もあります。そういう場所での排尿は、車の中で簡易トイレを利用して自己導尿を行うと便利です。また、外出時間中は間歇式留置バルーンカテーテルを使用して外出する方法もあります。

(間歇式バルーンカテーテルの使用については、かかりつけ医に相談をしましょう。)

質問

仕事から帰宅後、家族に足が腫れていると言われました。どのようなことに気をつければよいでしょうか?

答え

下肢を長時間垂らした姿勢でいると血行が悪くなるため、足の腫れが起きることがありますので、足の血行を良くすることが必要です。 休憩時間には、靴を脱いで足を椅子の上に挙げて血行を改善させる方法があります。また、入浴で全身を温めることも効果があります。

夜、ベッドで休み翌朝足の腫れが改善している場合は、心配ありません。

しかし、足の腫れに伴い傷がある、熱を持っている時には感染の可能性があります。 また、片側の足だけ腫れが引かない、翌朝に両足の腫れが改善しない場合には、他に問題が生じている可能性がありますので、早めに主治医にご相談ください。

足のトラブルの発見は、日頃の足の観察が大切です。毎日、足のチェックを行うことをお勧めします。

質問

脊髄損傷の治療を受け退院したので、家族との旅行を計画しています。どんなことに気を付けたらいいでしょうか。

答え

最初は旅行会社に相談して、車いすでも快適に過ごせるホテル・旅館等を利用されるプランをお勧めします。

ネットで検索する方法もありますが、ネット予約される場合はバリアフリーと表示されていても、トイレ、浴室、駐車場等気になる部分は電話での確認が必要です。

身体障害者手帳をお持ちの方は、ご本人と介助者の方に各種割引等が利用できる場合がありますので、旅行中は持参されるといいですね

最近は、国内旅行に限らず、海外旅行を楽しまれる脊髄損傷の方も増えています。

宿泊施設・移動手段等の事前確認をされ、体調に応じた無理のないスケジュールでご家族と快適な旅を楽しんでください。

◆主な割引

- JR 私鉄 バス、飛行機

事前予約で障害者割引が適応されます。 - 高速道路

事前に役場、市役所への申請で障害者割引が適応されます。 - 博物館・美術館等の公共施設 施設によっては障害者割引が適応されます。

-

※下記のリンク先を参照してください。

広島頸髄損傷 Lift Net

https://www3.hp-ez.com/hp/k-sonlifenet/page18

質問

脊髄損傷により車椅子を使用しています。

スポーツを勧められましたが、どのようなスポーツがありますか? どこで紹介してもらえますか?

答え

障害者スポーツにはそれぞれの障害に合った種目があります。特殊な車椅子や道具などを使うものもあります。競技だけでなくレクリエーションに近い形のスポーツも出てきています。スポーツをやりたいという気持ちがあれば、どの種目にもチャレンジできます。

詳しくは、公益財団法人日本障害者スポーツ協会や障害者スポーツセンターなどにアクセスすると全国の障害者スポーツの情報を得ることができます。

質問

脊髄損傷で排便はトイレで坐薬を自分で挿入しています。

坐薬を長く持っていると溶けたり、トイレによく落としてしまいます。上手に入れる方法はないでしょうか?

答え

坐薬挿入器を紹介します。

手、腕の動きによって挿入器のタイプがあります。

トイレで使用する場合は手がどこまで届くかで、長いタイプと短いタイプが選択できます。 商品化され販売されていますので、かかりつけ病院のリハビリテーションスタッフに相談してみてください。

質問

脊髄損傷で排便は自宅で浣腸を使って摘便をしています。最近、便が硬く出にくいので時間がかかります。 下剤を使ってみたいと思うのですが、どのような下剤があるのでしょうか?

答え

下剤を使う前に、水分摂取量を増やすことや食事の内容や量を見直すことを行ってみます。それでも便が出にくい場合は、下剤を検討します。便が硬く出にくい場合は、センノシドやセンナなどの大腸刺激性下剤を使用することで効果があると思います。排便の約12時間前に下剤を服用し、排便の時は今まで通り浣腸と摘便を行ってみてください。

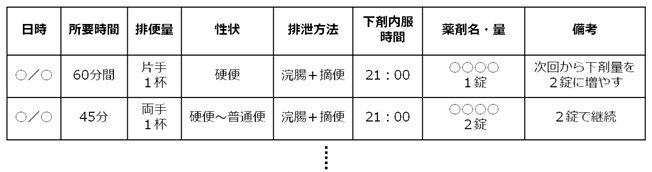

下剤の種類や量、服用時間などは人によって異なりますので、1度の服用で変更するのでなく何度か同じ下剤で排便を行ってみてください。下剤の調整は時間がかかりますが、必ず自分に合った下剤が見つかりますので根気強く行って下さい。 この時、排便日誌をつけておくと、経過がわかり、医師やほかの人に相談する時に役に立ちます。

下剤は、他の薬と飲み合わせが悪い場合もありますので、かかりつけ医に相談して使用して下さい。

【排便日誌の例】

質問

車椅子に移るため起き上がると頭がクラっとして気分が悪くなる事があります。ひどい時は目の前が白くなる事もあります。なぜ起きるのでしょうか?

また、どのような対処を行えばよいのでしょうか?

答え

それは、自律神経の障害で起立性低血圧という症状です。脊髄損傷患者さんのなかでも頸髄損傷の方に多く見られます。

起立性低血圧は、自律神経の障害のために、身体を急に起こした時、内蔵や下半身に流れる血管を収縮させる事が出来ないため、下半身に血液が溜まり、一時的に脳貧血状態になるからです。

症状としては、人それぞれですが、気分が悪くなる。目の前が白くなる。冷汗、動悸、最悪の場合は意識がなくなる事もあります。

☆予防対策

- 充分な水分の摂取をする。

心臓が悪いと言われていない限り2.0~2.5リットルの水分摂取を行う。 - ベッドから身体を起こす時は、一気に起き上がらないよう、20~30分かけて徐々に頭を上げ急激な血圧の低下を防ぐ。

- 腹帯、弾性ストキングや下肢に包帯(弾性)を巻いてみる。

☆症状出現時の対策

- ベッドの上ではすぐに臥床

- 車椅子に乗っている時は、体を前に倒す。

- 机に伏せる。

- 介助者の方に車いすごと後方へ体を倒し足(下肢)を高く上げてもらう。

質問

現在自宅にて生活しています。長年体圧分散マットレスを使用していますが、最近所々へたってきたように感じます。マットレスを交換するべきでしょうか?

また、新しく購入するとしたらどのようなものが良いのでしょうか?

答え

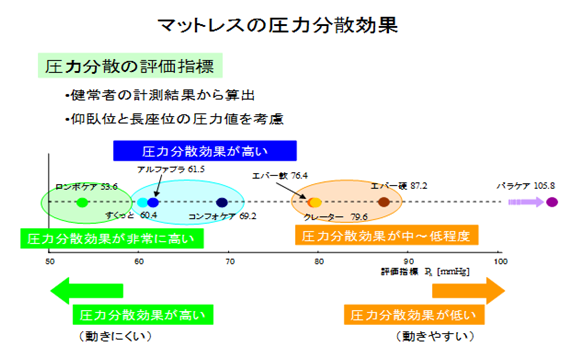

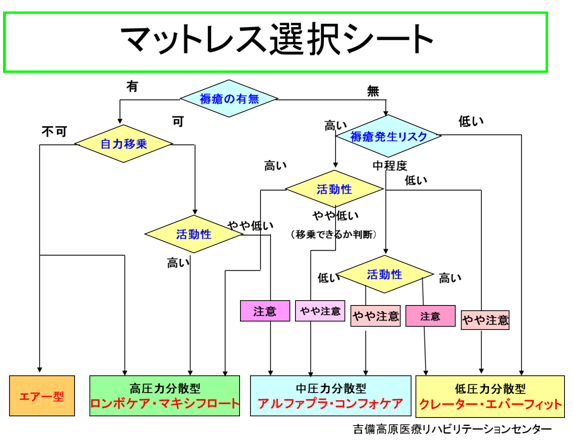

脊髄損傷を負った方にとって、マットレスの選択は褥瘡予防の観点から非常に重要です。体圧分散マットレスの使用は褥瘡予防に効果的ですが、経年劣化してへたりなどがあるとマットレスとして十分機能しているとは言えません。特に褥瘡の好発部位(仙骨部、肩甲骨部、大転子部等)に当たる部分が劣化しているようであれば、なるべく早くマットレスを交換することをお勧めします。

マットレスの選択に当たっては、日常生活で自分がどの程度行動しているかという点も重要になってきます。褥瘡予防ばかりを優先して柔らかいマットレスを選ぶと、起き上がりや身体の向きを変えることが難しくなってしまします。反対に硬いマットレスを選択すると、動きやすくなりますが褥瘡のリスクが高まる可能性もあります。自分の日常生活動作と褥瘡発生の危険を考慮したマットレスを選択する必要があります。

以下は当院で使用しているマットレスの特徴と、選択についてのフローシートです。一部のマットレスではありますが、参考にしてみてください。

質問

脊髄損傷で入院していました。これからの交通手段として、車の使用を考えていますが、自動車運転免許はどうやったら取得ができるのでしょうか?

答え

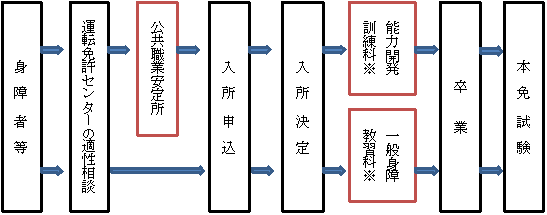

脊髄損傷者の自動車運転免許の取得には、身体障害者手帳が必要です。

その後、下記のような流れになります。

◆手続きの流れ

- 居住地の都道府県運転免許センターで「運転適性相談」を受ける(身障者手帳を持参)

- 適性相談者審査票が交付される

- 審査票を持って自動車教習所で入校手続き

-

市町村で運転免許取得費の助成を受けられる場合があります。対象者や助成額は市町村によって異なります。

自動車の運転に手動装置が必要な方は、運転免許センターで手動装置付き教習車がある教習所を確認して下さい。

◆教習所へ通うのが困難な場合は、身障者用の寮がついた教習所があります。

(寮のついた教習所は中四国地方にはありません。下記教習所が近い教習所となります。)

「愛知リハ・アクセル自動車学校」について

身体障害の方に対して、自動車運転に関する知識及び技能の教習を行い、社会復帰 や社会参加に資するほか雇用の安定と促進等を図ることを目的とした自動車学校です。

質問

現在、自宅で生活しています。退院時に車椅子を作成したのですが、年月が経ち、ブレーキの利きが悪くなったり、体型に合わなくなったりしてします。

新しい車椅子を作りたいのですが、どのような補助が受けられるのか教えてください。

答え

車椅子の作成については、大きく分けて次の5つの流れがあります。

| 1.身体障害者手帳の利用 | |

|---|---|

| 市町村への申請手続きが必要です 作成する車椅子が本人に適合したものか判定を行います。 車椅子採型(業者との打ち合わせ)→市町村の承認→発注→納品 1回/6年であれば補助を受けることができます。 (所得制限もありますが、補助金額は車椅子用クッション(ROHO等)を含め、約15~20万円となります。) |

|

| 2.労働者災害補償保険の利用 | |

| 労働局への申請手続きが必要です。 車椅子採型(業者との打ち合わせ)→労働局の承認→発注→納品 1回/6年であれば補助を受けることができます。 |

|

| 3.交通事故関連の保険の利用 | |

| 車椅子採型(業者との打ち合わせ)→保険会社の承認→発注→納品 保険会社との契約であるため、原則利用は1回のみです。 |

|

| 4.自費作成 | |

| 車椅子採型(業者との打ち合わせ)→発注→納品 | |

| 5.介護保険レンタル | |

| 介護保険対象者は、身体障害者手帳の利用より、この制度が優先されます。 |

詳しくは、かかりつけ医等のケースワーカー、また市町村の福祉担当窓口へお問い合わせください。

質問

現在自宅にて生活しています。入院時に痙性止めの薬を処方されたのですが、これはずっと飲み続けなければいけないのでしょうか?

答え

内服について

痙性はなくなるということはありません。そのため、基本的に内服は継続ということになります。

しかしながら、自宅で自立した生活を送っておられる方では、日常生活に支障を及ぼすほどの強い痙性がなければ、内服量を減量していくことが可能です。 その際、一度に内服をすべて中止すると、体調に影響する可能性が高いので、是非一度医師にご相談ください。

内服についての相談、希望があれば、医師はご本人の訴えや症状、また肝機能検査等を踏まえて処方を調整していきます。豆知識(痙性とは)

痙性の症状は、例えば寝た状態で足が急に跳ね上がるとか、車いすに座っていて足がフットレスト上でがたがた踊るとか、急に前に倒れるあるいは後ろに反るなどがあります。

痛みを伴い、日常生活に支障をきたすというデメリットが目立ちますが、一方で痙性により血液循環が促されることや適度な血圧上昇が望めること、また筋力が維持されるといったメリットもあります。

また、痙性の増強は褥瘡の形成や尿路感染症のサインとしても役立ちます。

質問

内服について

痙性はなくなるということはありません。そのため、基本的に内服は継続ということになります。

しかしながら、自宅で自立した生活を送っておられる方では、日常生活に支障を及ぼすほどの強い痙性がなければ、内服量を減量していくことが可能です。 その際、一度に内服をすべて中止すると、体調に影響する可能性が高いので、是非一度医師にご相談ください。

内服についての相談、希望があれば、医師はご本人の訴えや症状、また肝機能検査等を踏まえて処方を調整していきます。答え

豆知識(痙性とは)

痙性の症状は、例えば寝た状態で足が急に跳ね上がるとか、車いすに座っていて足がフットレスト上でがたがた踊るとか、急に前に倒れるあるいは後ろに反るなどがあります。

痛みを伴い、日常生活に支障をきたすというデメリットが目立ちますが、一方で痙性により血液循環が促されることや適度な血圧上昇が望めること、また筋力が維持されるといったメリットもあります。

また、痙性の増強は褥瘡の形成や尿路感染症のサインとしても役立ちます。

質問

足の親指の爪の周りが、赤く腫れて血が付いたりします。 巻き爪だと思いますがどうしたらいいですか?

答え

巻き爪は、爪甲が足に対して、横方向に巻いている状態です。 特に脊髄損傷者は巻き爪を多く発症します。

陥入爪は、爪甲の辺縁が皮膚に食い込んでいる状態です。 足の親指に好発します。化膿して、腫れ、強い痛みを伴います。

原因として

巻き爪は、爪が巻いていること自体は、問題ではありません。脊髄損傷者は、痙性や体重が足にかからないことや足(特に爪周囲)の皮膚がやさしいこと、ゆとりのない靴(靴の中で足先が折れ曲がる)などが原因で巻き爪になりやすいと言われています。

巻き爪の状態から症状がすすんで、爪の周りの皮膚を圧迫しすぎて傷になったり、感染して爪甲周囲炎(?疽)に陥ったりすることがあります。陥入爪は、深爪が最も多い原因です。脊髄損傷者の爪切りはご家族が行うことが多く、正しいケア方法を行うことが重要です。

また、痛みを感じない場合が多いので、爪をよく観察しましょう。痙性が強くなることもあります。 食い込んだ爪の周囲に発赤、腫脹がみられたら早めに受診しましょう。

対処方法として

爪を切るときは、深爪をせず、足の指の形に沿ってまっすぐカットします。両端の部分は切り落とさず、やすりをかけてなめらかにしましょう。自分の足にあった圧迫しない靴(先端部分にゆとりがあり、爪先部分に高さがあるもの)を選んで履くことも大切です。

質問

散歩など、車椅子で外出した後によく熱がでます。尿にも問題はなさそうですがどうしてでしょうか?

答え

うつ熱という状態ではないでしょうか。

脊髄損傷の方は、自律神経機能の障害があり、麻痺している部分の発汗や血管機能が低下し、熱を発散させることが上手にできません。これによって、体温調節が上手くできなくなるのです。

症状としては

発熱・頭痛・めまい・吐き気・ふらつき・脱力ふるえなどがあります。

感染症と比べると、熱のわりには元気で食欲もあり、症状があまり無いことが多いです。

対処方法としては

エアコン等で部屋の温度は25℃程度(体温が下がったら、通常に戻す)に下げて、冷水を飲みましょう。

アイスノンなどを首・脇の下・股の間に当てると効果的です。

また、屋外では涼しい所に移り、衣服を薄目にしたり、体に霧吹きで水を吹きかけたりするとよいでしょう。

ベッドでは、布団などの掛け物にも注意してこまめに調節しましょう。

普段から気をつけること

暑い日には涼しい場所や日陰で過ごしましょう。室内でもエアコン・クーラー・扇風機などを利用して身体に熱がこもらないようにしましょう。

身体が冷え過ぎてもいけないので、部屋の温度調整(26~28℃)や衣服の調整はこまめにしましょう。

普段よりも水分は多めにとるようにしましょう。

1日に1回は体温を測り、健康管理をしましょう。

うつ熱の対処を行っても熱が下がらない時は、別の原因がある可能性もありますので、早めに受診し医師の診察を受けましょう。